很多人都知道观复博物馆内有一件钧瓷挂屏是马未都先生收藏的重要藏品,现在常年展示在博物馆的渠清书屋内。

观复博物馆 渠清书屋

屏者,原为遮挡之器,渐为室内装饰家具;挂屏上墙,既保留了装饰功能又不占空间,深受明清以来文人的喜爱。钧瓷残片以其高贵的身份,镶嵌为屏,化腐朽为神奇,在民国年间的上流社会风靡一时。

四十几年前,我在北京一家专营旧物的商店看见了它,灰尘满面地戳在一角……

终于有一天老师傅对我说:“你想要,可以付人民币。”当时人民币与外汇人民币的比价是2:1,我鸡啄米似地点头,然后去银行取钱。一千六百元在那个日子里,恰巧是买一台家家梦寐以求大彩电的钱,我揣着钱,回家拿了一块毯子,返回了商店。

这件当时在我眼中是国宝级的藏品终于归我了,包上毯子捆在我的自行车后,高兴得难以自持,回家挂在狭小的屋子,蓬荜生辉,那段日子,我每天都会在钧瓷挂屏前站上一会儿,欣赏它那无尽无言的美。

——马未都

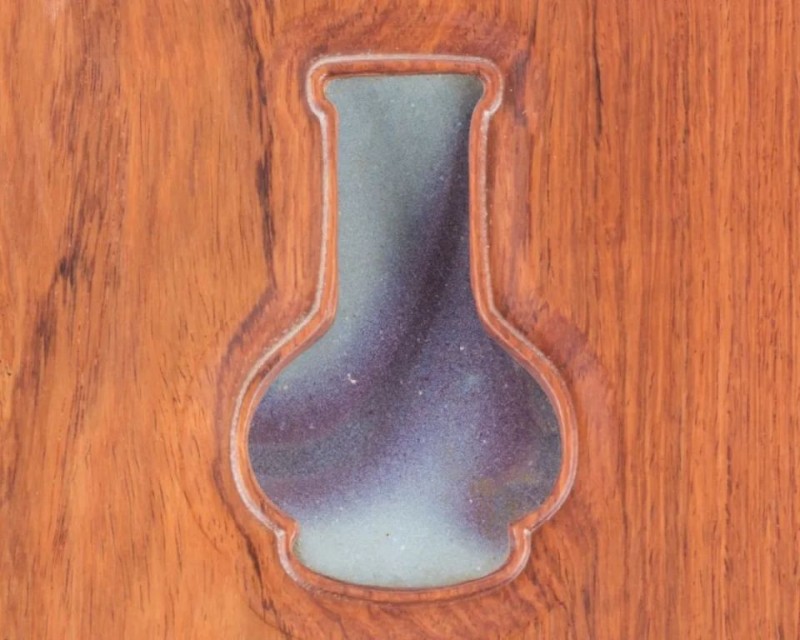

民国 钧瓷挂屏

对于这件藏品的收藏经历马未都先生在不同的场合都做了精彩的讲述,观复以此为缘起契机,广为收罗金元时期均窑旧瓷残片,集缀成屏。因残瓷适用难觅,且值高价昂,最终成套寥寥,但亦算脉承古人雅事,薪薪相传,终成《观复九宫·钧瓷挂屏》,让金元时期的钧瓷碎片重获新生。

观复九宫钧瓷挂屏一组四扇,是“形”与“色”的双重视觉享受。

“形”是因以造型各异的博古图形为饰。

博古纹是中国传统装饰中高逸清雅的一种典型纹样。

博古即指古代器物,凡以鼎、尊、彝、瓷瓶、玉件等用作装饰时,均称“博古”,以此寓意清雅高洁。

“色”是因内镶装金元时期钧窑瓷片,宛如是在博古架上搁置了各式各色古董珍玩。

所嵌钧瓷釉色变化多端,见之令人如痴如醉。

月白、天青、玫瑰紫、海棠红,各具呈现,美轮美奂。

桃形

此形初视似磨圆之三角,廓形随意不拘,恰寓人生率真自我,收锋敛芒,圆融通达。亦似一寿桃,古钧瓷片之或青或红,如硕桃未熟将熟,借桃寓寿,是意“大富贵亦寿考”。

清乾隆 剔彩暗八仙纹桃形盖盒

此形取自观复博物馆藏《清乾隆铜胎掐丝珐琅錾胎石榴尊》,原器呈石榴形,口瓣绽开,溜肩丰腹,敛足。石榴原产于古安息国,因汉代张骞出使西域带回中原。石榴因其多子,古人认为多子多福,亦有喜庆吉祥之美意。

清乾隆 铜胎掐丝珐琅錾胎石榴尊

墩式碗

此形取自观复博物馆藏《清嘉庆粉彩三多纹墩式碗》,墩式碗因其直口深腹,底足大。造型丰满,稳重大方,故名。墩式碗一说由钵盂演变而来,始见于唐五代的越窑器。三多纹为传统吉祥纹饰,典故源于《庄子外篇·天地》:“尧观于华封,华封人曰:请祝圣人,使圣人寿,使圣人福,使圣人多男子”,即多寿、多福、多子之意,亦称“福寿三多”。

清嘉庆 粉彩三多纹墩式碗

磬形

此形取自观复博物馆藏《清代翡翠磬》,颇似扇形,实为磬纹演变。古人取“磬”与“庆”谐音,寓吉庆之意,磬纹多与蝙蝠纹再加上“寿”字组合成纹样,寓意福庆永寿。

清代 翡翠磬

叶形

此形取自观复博物馆藏《清代玉雕叶形笔舔》,不具繁细,简形嬗变,廓形舒意宛转,屈曲自然围成一片树叶的形状。取“叶”与“业”谐音,寓大业有成,事事顺遂。《淮南子·说山训》亦有“见一叶落而知岁之将暮。” 之佳句,故赋有“一叶知秋”的文雅意趣。

清代 玉雕叶形笔舔

鸡缸杯

此形取自观复博物馆藏《清康熙斗彩鸡缸杯》,原器系仿自成化斗彩鸡缸杯,杯口微侈,壁矮,以鸡为主题纹饰,又因其状似缸,故称鸡缸杯。明代万历《神宗实录》中即有:“神宗时尚食,御前有成化彩鸡缸杯一双,值钱十万。”的记载。“成杯”存世星稀,为瓷界奇珍。

清康熙 斗彩鸡缸杯

此形取自观复博物馆藏《明代珐华缠枝牡丹纹广口梅瓶》,原器广口、短颈、丰肩、鼓腹,长腰敛收,近底微撇。通体廓形素静养目,映衬所嵌钧瓷片,不论月白抑或瑰红,均现内敛端庄,隽永俊秀之美。珐华亦称“珐花”或“法花”,始于元,盛于明,清渐衰,是一种在琉璃的基础上发展起来的低温彩釉陶器,魅力独具。·

明代 珐华缠枝牡丹纹广口梅瓶

琵琶尊

此形取自观复博物馆藏《清雍正青花封侯图琵琶尊》,原器唇口微撇,曲颈,溜肩,圆腹,二层台式圈足,流行于清代,属陈设器,因其纵剖面形似琵琶,故称“琵琶尊”。封侯图是中国传统寓意纹样,以象征身居高位,廉洁奉公。构图中有猴子和蜜蜂,取“封侯”之谐音,反映出古时人们对官禄富贵生活的向往。

清雍正 青花封猴图琵琶尊

水盂

此形取自观复博物馆藏《五代越窑青釉刻花海浪摩羯纹水盂》,原器敛口,圆唇,弧曲丰腹,整体呈鼓形,至底部展出圈足,甚为精巧。水盂,又称水丞,其主要作用是为了给砚池添水,称其为文房“第五宝”。因小巧而雅致,最能体现文人雅士的审美情趣,故多得人喜爱。

五代 越窑青釉刻花海浪摩羯纹水盂

观复博物馆藏

盖盒

此形取自观复博物馆藏《北宋定窑刻龙纹高装盖盒》,原器圆融,形态约简,借取原器形貌,侧视突出其方正之态。圆中有方,莫太过圆滑世故, 要有几分稳重与坚持;方中有圆,藏起锋芒,不咄咄逼人。人生智慧尽在方圆并济之中。

北宋 定窑刻龙纹高装盖盒

观复博物馆藏

屏(二)

蒜头瓶

此形取自观复博物馆藏《清康熙冬青釉模印花卉纹蒜头瓶》,蒜头瓶源于汉代青铜器造型,器形优雅,长颈垂肩,近口沿处圆鼓如蒜形,故名。其式盛行于明、清两代,多为陈设器或花器。

清康熙 冬青釉模印花卉纹蒜头瓶

观复博物馆藏

直颈瓶

此形取自观复博物馆藏《北宋定窑紫釉直颈瓶》,原器造型颀丽秀美,颈长匀细,圆腹高足,宛若少女卓然而立,别具风姿。依形起廓,线条自然清晰,尽显宋代追求不饰雕琢的纯净之美,以钧瓷片相映衬,宛若真是个可以插以花枝的案头花器,雅趣顿生。

北宋 定窑紫釉直颈瓶

此形取自观复博物馆藏《清雍正仿官釉六瓣侈口尊》,原器圆口外敞,短束颈,圆扁腹外鼓,直圈足,器体不大却颇具敦实之感。廓形所嵌钧瓷片,或幽青深邃,或瑰魅妍艳,不作任何具象修饰的釉面更是将静谧雅致的文人气质烘托到了极致。

清雍正 仿官釉六瓣侈口尊

观复博物馆藏

仰钟杯

此形取自观复博物馆藏《北齐白釉仰钟杯》,原器呈撇口直沿,深腹下敛,矮圈足,造型周正秀美,玲珑可人。依杯形起廓,托以钧瓷遗珍,借古瓷恬静莹润的釉面,韵拟钟仰冰霞,廓线条纤流畅,匠出巧若天成,以此博古入屏,朴素中尤有真味。

北齐 白釉仰钟杯

汉壶

此形取自观复博物馆藏《西汉错金银夔凤纹双耳壶》,原器壶身敦稳,壶口稍侈,颈部收束,腹部外鼓,下接高圈足。器肩部两侧各有一扣钮,原应另附铜环,因廓形所需,略作取舍,隐省金灿华美的纹饰,保留简约大气的敦厚造型,徽显博古精妙。

西汉 错金银夔凤纹双耳壶

橄榄瓶

此形取自观复博物馆藏《宋代耀州窑青釉暗刻弦纹橄榄瓶》,橄榄瓶为传统瓶式中的一种,其撇口,短颈,肩颈部内收,腹部微鼓,足部敛收,口、底大小相若,颇似橄榄,故名。新石器时代就有相类的尖足小口硕腹陶器用于汲水,后流行于清代,雍正、乾隆时较为常见。

宋代 耀州窑青釉暗刻弦纹橄榄瓶

胆瓶

此形取自观复博物馆藏《清康熙青花仕女婴戏图胆瓶》,胆瓶小口长颈,坡肩垂腹,下承圈足,器型修长秀美,观若悬胆,故名。胆瓶多为花器,始于唐,盛于宋。因其造型典雅优美,给人超凡脱俗的无限情趣,为文人雅士所追捧,故在清代尤为流行,成为陶瓷器型中的经典。

清康熙 青花仕女婴戏图胆瓶

长颈瓶

此形取自观复博物馆藏《清康熙郎窑红釉长颈瓶》,原器长颈,折肩,腹硕丰圆,出圈足,形制修长挺拔,整器于肩部至腹部曲线简约曼妙,简约而不简单,真正体现大道至简的艺术美感。

清康熙 郎窑红釉长颈瓶

荸荠瓶

此形取自观复博物馆藏《清乾隆窑变红釉荸荠瓶》,荸荠瓶为清代流行的一种瓶式,多为赏器或花器,粗长颈,扁圆腹,因其状如荸荠而得名。清代康熙年间首创,雍正官窑多有烧造,且形制规范考究,很接近赏瓶的器形。

清乾隆 窑变红釉荸荠瓶

凤尾尊

此形取自观复博物馆藏《清康熙五彩喜上梅梢纹大凤尾尊》,原器造型优美,大口外撇,长颈渐收,鼓腹下敛,足底外倾,其大口向外张开呈凤尾状,造型殊异,俗称“凤尾尊”。凤尾尊是由元、明时期的花觚演变而来,是花觚的一个变种。康熙年间的凤尾尊,整体风格雍容华贵,娇艳富丽,高贵典雅,气度不凡。

清康熙 五彩喜上梅梢纹大凤尾尊

屏(三)

长颈鼓腹瓶

此形取自观复博物馆藏《清乾隆茶叶末釉长颈鼓腹瓶》,原器造型古朴清丽,小盘口,高直颈,颈中两道弦纹,圆球形腹,高圈足。通体以茶叶末釉为饰,釉汁莹润失透,呈鳝鱼黄色,深沉凝重,耐人寻味,极具古意。依此形廓,略加约简,衬嵌古钧瓷片,其釉面所泛岁月宝光,神秘含蓄,华美醇滋若此,如玉之出于昆仑。

清乾隆 茶叶末釉长颈鼓腹瓶

花口盏

此形取自观复博物馆藏《金代定窑白釉印花鱼藻纹花口盏》,原器为茶盏,敞口微撇,口下渐收,曲斜壁,矮圈足,呈斗笠状。盏口形出六朵花瓣,秀气中不乏刚劲,尤如盛开仰莲,整体淡雅清新,古韵绵长。依此廓形嵌钧瓷古片,釉色温敛柔和,袅袅婷婷,真如遗世独立之美人。

金代 定窑白釉印花鱼藻纹花口盏

花神杯

此形取自观复博物馆藏《清康熙青花五彩十二花神杯》,其杯型为花神杯造型,撇口、深腹、浅圈足,形如铃铛,造型规整优美。花神杯器型源自《清康熙青花五彩十二花神杯》,其十二件为一套,一杯一花,腹壁一面绘画,另一面题诗,诗句出自唐诗。每只杯上绘一种应时花卉,指代历史上的著名女性,并题上相应的诗句,惯称“十二月花神杯”。

清康熙 青花五彩十二花神杯

鱼耳炉

此形取自观复博物馆藏《元代哥窑鱼耳小香炉》,原器造型仿商周青铜礼器簋,外形轮廓线上敛下丰,勾勒出端庄饱满的体态,腹两侧对称置抽象鱼形耳,下承圈足,造型古朴典雅。鱼耳炉因炉身两侧置鱼形耳而得名,是宋代哥窑瓷器中的名品。元、明及清均有仿制。

元代 哥窑鱼耳小香炉

折沿洗

此形取自观复博物馆藏《清乾隆矾红粉彩鱼藻纹折沿洗》,原器广口折沿,宽唇,弧壁腹,平底无足,整体规整精致。洗这类器物是由青铜器演变而来,多为折沿。折沿洗是流行于汉晋时期,亦称“折沿盆”。汉代多于腹部饰弦纹或铺首,晋时以素面为主,宋代南北瓷窑均有烧制,及至明代清,器型代继流芳,有青花、五彩、斗彩、粉彩等品种。

清乾隆 矾红粉彩鱼藻纹折沿洗

冲耳炉

此形取自观复博物馆藏《清代冲天耳三足铜炉》,原器炉身较扁,沿唇外侈,短束颈,垂鼓腹,双冲耳立于沿上,势稍外倾,耳洞半圆,内底缓平,出三短乳足。周身素面无纹,线条流畅,气韵凝聚,依此形廓凿嵌钧瓷古片,高古奇韵,颇得唐宋风韵。

清代 冲天耳三足铜炉

贯耳尊

此形取自观复博物馆藏《元代龙泉窑青釉贯耳尊》,原器仿青铜器式样,敞口微外撇,短颈内束,腹下部丰满,高圈足微外斜。颈部两侧对称置中空筒形耳,俗称“贯耳”。通体施青色釉,釉面光亮莹润,青幽自然,别具一格,为典型的龙泉窑作品。依廓出形,衬以旧钧,整体宝光内蕴,静穆古雅,显见古拙之气,增添素朴稳重之感。

元代 龙泉窑青釉贯耳尊

花觚

此形取自观复博物馆藏《明景泰铜胎掐丝珐琅缠枝莲出戟花觚》,原器侈口长颈,露胎鎏金勾勒,鼓腹上出鎏金四戟,线条挺直,下部起弦唇线,足呈覆钟式。其造型仿照商周青铜器造型,属明代贵胄文房花具。铜胎掐丝法琅是指在铜胎上用细的铜丝掐成图形,形成立墙后填入各色珐琅釉料,再经过烧制、打磨、鎏金,最后方得成品。此种工艺在元代已有烧造,至明代景泰年间声名鹊起,因此后世称其为景泰蓝。

明景泰 掐丝珐琅缠枝莲出戟花觚

观复博物馆藏

鼎式炉

此形取自观复博物馆藏《清早期铜洒金鼎式炉》,原器圆口起唇,双冲耳立于沿上,筒状腹,饰对称冲天耳,腹下承三长直立足,形似春秋战国时期的三足立鼎,极富古风。此炉为精铜铸造,皮壳温润,周身饰以不规则洒金,别无冗饰,简单的处理使整器气韵流畅,极具艺术凝聚力。

清早期 铜洒金鼎式炉

观复博物馆藏

渣斗

此形取自观复博物馆藏《清乾隆白釉兽面纹渣斗》,原器造型优美,大口外撇,束颈,圆扁腹外鼓,直圈足,器体不大却颇具敦实厚重观感。渣斗,又名奓斗,起源于晋代,宋时为茶道用具,用于盛载茶渣,或放置于床边和几案上,以备存纳微小废弃之物。明清时期,其用途有所拓宽,材质也日渐多样,除原有功用外又用来插花或蓄养菖蒲,为文人雅士所珍。

清乾隆 白釉兽面纹渣斗

观复博物馆藏

梅瓶

北宋 磁州窑白釉黑花缠枝莲纹梅瓶

观复博物馆藏

玉壶春瓶

清乾隆 青花九狮纹玉壶春瓶

观复博物馆藏

敛口尊

清乾隆 绿釉敛口尊

观复博物馆藏

盘口瓶

.jpg)

清乾隆 铜胎掐丝珐琅缠枝莲纹鎏金螭龙盘口瓶

观复博物馆藏

投壶

清乾隆 铜瑞兽纹投壶

观复博物馆藏

塔式瓶

清道光 胭脂地粉彩梅花纹小瓶

观复博物馆藏

小口尊

清乾隆 茶叶末釉小口尊

观复博物馆藏

水呈

金代 钧窑玫瑰斑鸡心形水盂

观复博物馆藏

贯耳瓶

南宋 龙泉窑青釉贯耳瓶

观复博物馆藏

赏瓶

清代 青花矾红描金粉彩人物故事纹赏瓶

以此形色美 邀君共赏