1.《量子纠缠》:人人都能读懂的量子力学!“遴选自“麻省理工大学出版社基本知识系列”丛书,专为大众读者写作,取材于日常的例证与实验展现量子力学之神妙。

量子力学描述原子、光子、电子等微小物体的行为(还有它们不同寻常的行为)。

电子的尺寸虽小,却很重要。电子是化学键的黏合剂,量子物理帮我们理解这些化学键如何让金属、塑料、皮肤以及各种其他材料聚拢成型。

电子还是计算机芯片的命脉,工程师运用量子物理来设计更快、更小巧的器件。量子物理无论用到哪儿,都是准确无误的。

量子力学最让人惊叹的倒不是它既准确又好用,而是它肆无忌惮地碾压我们的常识。

量子的纠缠现象极大颠覆了这两个我们习以为常的物理学概念。

对这两个概念的不同诠释是量子力学所有争论的原点,它们不仅引起了爱因斯坦和玻尔关于量子力学本质的世纪之争,更影响着我们看待世界的方式。

正是在这场争论中爱因斯坦说出了那句“上帝不会掷骰子”。

什么是量子纠缠?

本书运用了各种生动有趣的类比来解释量子纠缠现象,作者将其与日常物品和场景相联系。例如,用计算机随机数字生成的例子来类比隐变量理论;用抛硬币的小游戏来阐述定域实在性与量子纠缠的矛盾。通过这些生活例子,读者能够迅速抓住复杂概念的核心,将抽象的量子力学概念与熟悉的生活经验相结合,极大地降低了理解门槛,使阅读过程变得轻松。

2.《人类历史上的动物映像》:追溯人类与动物关系的发展史,从猎杀到驯化,从观赏到宠爱,脉络清晰;描述人类与动物之间的多种互动方式,探讨人类如何观看动物,利用动物来隐喻和标记人类自身,提供以动物映像反观人类社会的新鲜视角。

让我们先回到32000年前,看一看旧石器时代的祖先们所画的动物。

在法国西南部的一个洞穴深处,存在着足以印证“人类与其他动物之间存在深刻联结”的证据。这就是肖维洞穴。

洞中阴暗湿滑,地面高度不断变化,随处可见尖锐突出的岩石和危险的钟乳石,生活在公元前30000年的旧石器时代晚期人类在岩壁上留下了令人惊叹的动物画像。

复杂的场景布满了岩壁——直奔而来的犀牛、咆哮的狮子,一群群动物好似正在从洞中穿梭而过。这里一共有420幅动物画作(人类的形象只出现了6幅)。

我们的史前祖先不仅非常擅长艺术创作,而且着实花费了非常多的时间去观察动物。他们为什么要这么做?

这些动物对旧石器时代的人们究竟有什么特殊意义?

为什么他们要如此不遗余力地在洞穴里描绘、涂画、雕刻动物的图像?

我使用“动物观察”这一概念,来描述动物在各种人类文化文本中是如何被表现(再现)的,包括视觉影像上的和文字叙述上的。由于“表现”的概念具有广泛的含义,这里说明一下我在书中提到的观察动物的方式,包括:描画、图示、画像、外观、外表、图标、图片、肖像画、绘画、素描、雕刻、速写、摄影、快照、图像、映射、阴影、剪影、戏剧、谐仿(恶搞)、模仿、演绎、人格化、心理形象、印象、概念、幻象、说明、记述、阐述、详述、朗诵和展示。

《人类历史上的动物映像》以人类社会发展的时间为线索,结合大量珍贵的绘画、实物等历史图片,以及各种历史文献和文学作品中与动物相关的内容,讲述了数千年历史上人类与动物关系的发展。

书中详尽梳理了在不同的历史阶段人类是如何对待、描述和表现动物的,这些描述和表现是如何随着政治、经济、文化和法律的变化而改变的,而且探讨了动物在人类文化和社会结构中所扮演的角色,提供以动物映像反观人类社会的新鲜视角。

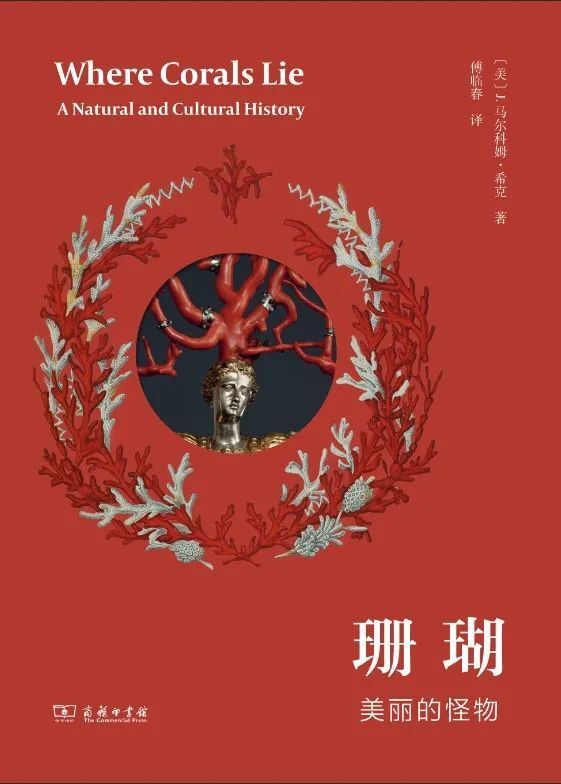

3.《珊瑚:美丽的怪物》: 珊瑚在我们的社会历史——包括艺术、贸易、地缘政治、哲学、科学和想象力——中占据着什么地位?

珊瑚......它到底是动物、植物还是矿物。它非常乖张地分别展示了这三个类别的特质。

——詹姆斯·汉密尔顿-佩特森,

外形参差不齐的珊瑚礁令人栗栗危惧,它们作为致命的航道阻碍,出现在詹姆斯·库克和朱尔·迪蒙泰·迪维尔等人的海洋远征故事,以及以他们为原型的小说里。

稍有关联的宝石珊瑚,即红珊瑚也诞生于死亡——由珀尔修斯斩首戈耳工·美杜莎时染血的海藻神奇转化而成;又或是魔王巴利被毗湿奴击碎时流出的血化成。

由于珊瑚群具有粗糙的树形结构,数世纪以来,它们都被诗意地描述为海底植物,有各式各样美妙的植物构造或颜色,又或可能是植物生成的矿物。

尽管庞大坚实,但面对全球气候变化,珊瑚渐渐成为受其威胁的典型代表,其警示意义相当于“煤矿里的金丝雀”。

从危险变成濒危,从难以界定变成象征物,从死亡陷阱变成天堂奇境再变成墓场,是什么改变了它们?

为了回答这个问题,也为了针对未来几十年危如累卵的情势进行实物教学,我们需要知道珊瑚在我们的社会历史——包括艺术、贸易、地缘政治、哲学、科学和想象力——中占据着什么地位。

本书不仅揭开了珊瑚的种类、形态和栖息地等自然奥秘,更细腻地描绘了它在文学、艺术、民俗、全球生态等多维领域中的斑斓身影。珊瑚之美,不仅在于其古怪而神秘的外表,更在于它作为自然与人类文明交织的见证者,诉说着生存、变迁与希望的故事。

本书文字翔实可靠,并含有200余幅珍贵的彩色插图,邀您共赴一场关于珊瑚、文化与海洋的深度探索之旅。

4.《寻找下一个硅谷:美国的知识之城》:揭秘冷战背景下创造硅谷奇迹的神奇公式,规划高科技宜居之城的必读之作;一个城市或地区如何才能成为下一个硅谷?

“知识之城”(或“知识城市”)可能是20世纪美国创造出的最成功的概念之一。

这个概念至少包含了三个层面的含义:一是将知识创新和高科技产业作为发展之动力,二是将大学,尤其是研究型大学作为城市之核心,三是将人才,尤其是顶尖的创新人才作为社会之根本。

ntent="t" style="color:rgb(255, 255, 255);font-size:16px;font-weight:bold;letter-spacing:1px;line-height:22px;max-width:100%;outline:0px;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important">每日一书

《社会科学的未来》

ntent="t" style="color:rgb(255, 255, 255);font-size:16px;font-weight:bold;letter-spacing:1px;line-height:22px;max-width:100%;outline:0px;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important">每日一词

- 微信里的借贷往来 不注意这4点当心被赖账!手机微信怎么借钱「微信里的借贷往来 不注意这4点当心被赖账!」

- 今天NBA这“剧本”,电影都不敢这么拍啊!

- 2025年英语成人班推荐

- 如何恢复手机原先的桌面 如何让手机桌面变回原来的?手机桌面不见了怎么恢复「如何恢复手机原先的桌面 如何让手机桌面变回原来的?」

- photoshopexpress手机版 苹果版photoshop安卓手机版「photoshopexpress手机版 苹果版」

- 电动车的动力电池与手机有何分别?手机电池是锂电池吗「电动车的动力电池与手机有何分别?」

- 你还记得人生中的第一部手机吗?摩托罗拉手机铃声「你还记得人生中的第一部手机吗?」

- 小米手环怎么设置闹钟小米手机闹钟在哪里设置「小米手环怎么设置闹钟」